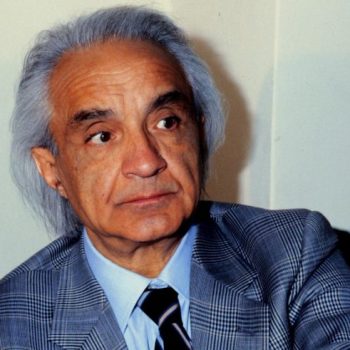

Di Don Francesco Mangani

La decisione di Don Alberto Ravagnani di lasciare il ministero sacerdotale ha suscitato un vasto clamore mediatico, amplificato soprattutto dai social network, che si sono rapidamente trasformati in un’arena di giudizi istintivi, emotivi, spesso violenti. Più che un’autentica analisi della vicenda, si è assistito a una proliferazione di reazioni di pancia, che rivelano un meccanismo ben noto alla psicologia: la proiezione. In molti interventi, ciò che viene riversato sulla figura del sacerdote non è tanto un giudizio sulla sua scelta concreta, quanto il riflesso di frustrazioni, rabbie e conflitti personali irrisolti nei confronti della Chiesa, dell’autorità, o del sacro stesso. È necessario anzitutto affermare con chiarezza che nessuno può e deve giudicare la scelta personale di un giovane sacerdote che, con ogni probabilità, viveva da tempo una crisi profonda. La crisi vocazionale non nasce mai all’improvviso: è quasi sempre il risultato di un lento logoramento interiore, di tensioni non integrate, di un conflitto tra l’ideale e il reale che, a un certo punto, diventa insostenibile. In questo senso, la sofferenza di Don Alberto – come quella di tanti altri presbiteri che lasciano il ministero – merita rispetto, prossimità, silenzio orante più che commenti affrettati. Ascoltando con attenzione le sue parole in alcune interviste di questi giorni, emerge tuttavia un elemento che colpisce in modo particolare: una forte carica di “rabbia”, indirizzata soprattutto verso un “sistema” ecclesiale percepito come immobile, incapace di rinnovarsi, sordo alle istanze del presente. Questa “rabbia” non è priva di motivazioni e non può essere liquidata come semplice risentimento. Essa dice qualcosa di vero.

Dice il disagio reale di una generazione di sacerdoti cresciuti in un contesto culturale mutato, spesso formati per un mondo che non esiste più, e poi gettati in una realtà pastorale complessa, frammentata, talvolta solitaria.

E tuttavia, proprio qui emerge il nodo teologico decisivo: la verità che un soggetto vive e percepisce, per quanto autentica sul piano esistenziale, non coincide automaticamente con la verità oggettiva della Chiesa nella sua totalità.

Nelle dichiarazioni di Don Alberto ritorna con insistenza un linguaggio imperativo: “la Chiesa deve….la Chiesa deve cambiare…la Chiesa deve fare”.

Questo “doverismo ecclesiologico” rivela una visione in cui la Chiesa è trattata come un oggetto riformabile dall’esterno, piuttosto che come una realtà da accogliere nella sua datità storica e misterica. La Chiesa, infatti, non è mai stata un sistema coerente, lineare, perfettamente funzionale. È, fin dalle origini, una realtà paradossale: santa e peccatrice, carismatica e istituzionale, profetica e fragile. Pretendere di cambiarla attraverso ricette pronte significa spesso non aver ancora attraversato fino in fondo il realismo dell’Incarnazione. La fede cristiana non nasce dall’ideale, ma dall’accoglienza del reale così com’è, nella sua resistenza, nella sua lentezza, nelle sue contraddizioni. È significativo notare che lo stesso Don Alberto, pur criticando alcune strutture che definisce antiquate, aveva attorno a sé un numero considerevole di giovani. Questo dato non è secondario: indica che il cambiamento non avviene per rottura, ma per generazione; non per abbandono, ma per fedeltà paziente. La storia della Chiesa mostra che le vere trasformazioni sono sempre avvenute dall’interno, nel tempo lungo, attraverso uomini e donne che hanno abitato le contraddizioni senza fuggirle. Da un punto di vista antropologico e spirituale, molte delle affermazioni che emergono in queste crisi sacerdotali rivelano anche forme di immaturità.

Non nel senso moralistico del termine, ma nel senso strutturale: l’incapacità di reggere la tensione tra ideale e reale, tra desiderio di purezza e compromesso storico, tra profezia e istituzione. Eppure, proprio queste immaturità contengono spesso delle verità. Sono verità gridate, non ancora integrate; intuizioni reali, ma non ancora pacificate; domande giuste, poste però nel modo sbagliato. In questo senso, tornano illuminanti le riflessioni di Joseph Ratzinger, quando parlava di una Chiesa immersa nel relativismo culturale ma chiamata a testimoniare una verità oggettiva, non ideologica, che si incarna nelle pieghe contraddittorie dell’esistenza umana. La verità cristiana non è mai astratta, ma sempre ferita, crocifissa, storicamente esposta. Non elimina il conflitto, lo attraversa. Che cosa dire, dunque, davanti a vicende come questa? Anzitutto, stare vicini. Vicini a Don Alberto, vicini ai tanti sacerdoti in crisi, vicini alla loro sofferenza spesso silenziosa.

Ma insieme a questo, occorre esercitare un discernimento serio, che sappia distinguere tra denuncia profetica e reazione emotiva, tra verità parziale e verità ecclesiale, tra riforma e fuga. La Chiesa non ha bisogno di essere continuamente rifatta; ha bisogno di essere continuamente abitata. Accogliere la Chiesa così com’è – santa e peccatrice, anacronistica e futurista, secolarizzata e profetica – non significa giustificare tutto, ma riconoscere che il luogo della salvezza non è altrove. È dentro questa storia concreta, ferita e amata, che la verità continua a incarnarsi. E solo chi accetta di restare dentro questa tensione può davvero contribuire, nel tempo, a un rinnovamento autentico.

0 commenti